目次

はじめに

Linuxコマンドに慣れていない方向けによく使うコマンドの記事”その2”となります。

よく使うコマンド一覧

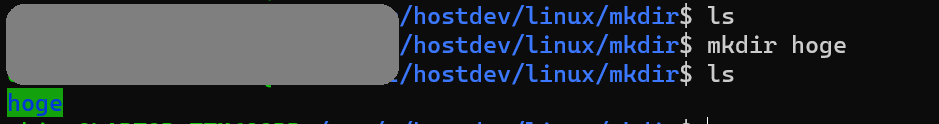

mkdir (ディレクトリ作成)

- 基本型

mkdir '作成したいディレクトリ名'

スペースを挟んで、さらに作成したいディレクトリ名を書くことでまとめてディレクトリを作成することもできる。

- まとめて作成

mkdir -p 'ディレクトリ1'/'ディレクトリ2'/'ディレクトリ3'

オプション「-p」で縦にまとめてディレクトリを作成することができる。

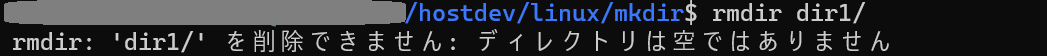

rmdir (ディレクトリ削除)

- 基本型

rmdir '削除したいディレクトリ名'

mkdirと同様に削除したいディレクトリ名をスペースを挟んで書くことでまとめて消すことができる。 - まとめて削除

rmdir -p 'ディレクトリ1'/'ディレクトリ2'/'ディレクトリ3'

こちらもmkdirと同様でオプション「-p」でまとめて縦に消すことができる。

(注意)ディレクトリが空でない場合は削除することができない。

空のディレクトリしか消せないので注意。

rm (削除)

- 基本型

rm '削除したいファイル名'

mkdir等と同様にファイル名をスペースを挟んで複数指定することでまとめて削除することができる。 - ディレクトリごと削除

rm -r '削除したいディレクトリ'

オプション「-r」をつけることでディレクトリを消すことができる。こちらのディレクトリ削除は中身があっても行え、指定したディレクトリ内にあるすべてを削除できる。

削除するときは気を付けましょう。

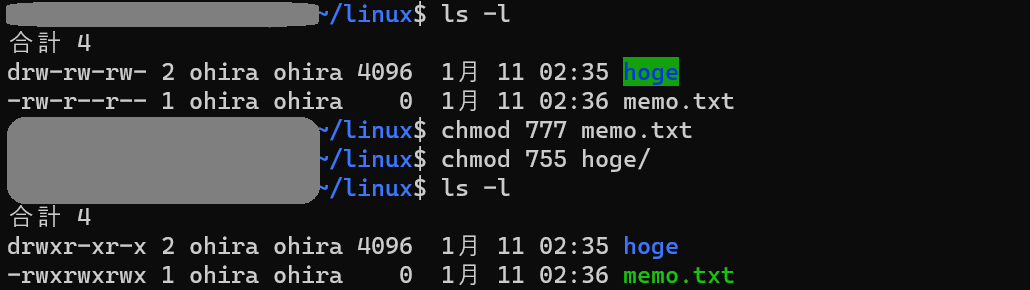

chmod (パーミッション変更)

- 基本型

chmod 'パーミッション' '変更したいファイル名'

下の画像のようにパーミッションを指定して変更することができる。ファイルではなく、ディレクトリを指定することもできる。

パーミッションとはなんぞやという方、別記事参照。

パーミッションを数字ではなくアルファベットを使って変更する書き方もあります。興味があれば調べてみてください。

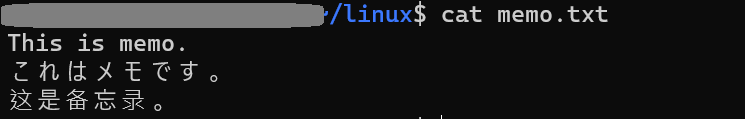

cat (ファイル閲覧)

- 基本型

cat 'ファイル名'

ファイルの中身を見ることができる。

サクッと中身を確認したいときなどに使います。

また、catコマンドを使うことで別のファイルに内容を追記できたり、ファイルの内容を結合させたりすることもできます。

まとめ

その2では何も考えずに叩いてはまずいコマンドなども紹介しました。使うときは注意しましょう。

その1で書きましたが、ここに書いてることはほんの一部でもっといろいろすることができます。もの足りない方はぜひ調べてみてください。特にviコマンドとか使う機会も多いと思うので調べてみることをお勧めします。